当盛唐的西市叫卖声穿过千年,在高校桌游室里重新响起;当带着赭石釉光泽的唐三彩碎片道具被玩家轻轻拿起,当华县皮影在曲江戏台的虚拟场景里映出驼铃纹——这不是古装剧的片场,而是学生团队自主创作的非遗主题剧本杀《三彩长安记》的体验现场。一群怀揣文化热忱的年轻人,以长安为纸、以非遗为墨,用半年时光打磨出这部“会讲故事的非遗载体”,让沉睡的唐三彩、剪纸、皮影等非遗技艺,在沉浸式剧情里重焕青春活力。

缘起:一群学生的“长安非遗梦”——让文物不再“沉默”

“我们去陕西历史博物馆参观时,站在唐三彩骆驼俑前,听讲解员说‘唐代长安的三彩技艺,曾是世界陶瓷史上的巅峰’,可身边很多同学只知道它是‘网红文物’,说不出它的釉色秘方,更不了解背后的匠人故事。”《三彩长安记》主创团队的负责人小罗回忆起创作初心,眼里满是坚定。正是这次博物馆之行,让几个不同专业的学生凑到了一起:“能不能用年轻人喜欢的剧本杀形式,把长安非遗‘装’进故事里?让大家玩着玩着,就懂了唐三彩的珍贵,记了剪纸的巧思,念了皮影的韵味?” 这个想法一提出,便面临重重考验。没有专业编剧指导,没有商业团队支持,甚至连参考的“非遗剧本杀”案例都寥寥无几——这群学生,只能从零开始,一头扎进“长安非遗的深海”里。为了还原开元二十三年长安官窑的真实场景,他们泡在学校图书馆,把《唐六典》《长安志》里关于陶瓷作坊的记载逐字摘抄;为了弄清唐三彩“赭石釉”的独家配方,他们多次联系陕西历史博物馆的研究员,隔着屏幕请教唐代工匠的施釉手法;为了让剪纸线索符合唐代风格,他们专门拜访非遗剪纸传承人,从“胡人牵驼”的纹样比例,到纸张的材质选择,都反复打磨。“最难忘的是设计大雁塔密码环节时,史料里只说唐代大雁塔‘七层八面’,可每层的窗数没有明确记载。我们查了十多本唐代建筑专著,还去西安大雁塔实地测绘,最后根据《大慈恩寺三藏法师传》里的零星描述,确定1-7层窗数为4、4、8、8、12、12、16,才让‘残损剪纸驼铃孔对应塔层’的解谜逻辑立住脚。”团队里的小孟,至今记得那些为了一个细节熬夜查资料的夜晚,“有次为了确认唐代胡麻饼的糖霜做法,我们用平底锅复刻,失败了五六次,才知道‘西市老马家胡麻饼’的糖霜要加蜂蜜熬制——这些细节,最后都成了剧本里的‘情感线索’,让玩家摸到那半块胡麻饼时,能真的感受到长安的烟火气。”

匠心:剧情里的“非遗密码”——每一处都藏着传承的心意

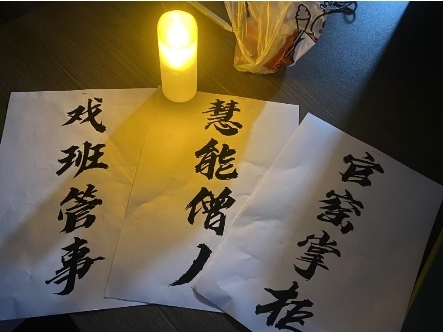

翻开《三彩长安记》的剧本,从角色设定到道具线索,每一处都浸润着非遗的温度。主角苏小瓷是唐三彩学徒,她的技能“识别釉色”,实则是对唐代三彩匠人“火眼金睛”的致敬;慧明和尚藏在僧袍里的“三彩小陶鸡”,是用小彭亲手捏制的素胎烧制而成,釉色不均的“瑕疵”,恰是模仿孩童作品的质朴——这些看似不经意的设计,都是学生团队“以非遗为魂”的坚持。“我们不想让非遗只是‘背景板’,而是要让它成为推动剧情的‘核心动力’。”剧本的编剧小耿说。比如陈剪秋的“剪纸技能”,不仅是角色的“特殊技能”,更是破解大雁塔暗格的关键——那幅“胡人牵驼”剪纸的7个驼铃孔,对应大雁塔7层,每层窗数则藏着李三郎留下的自救暗号,“玩家在破解密码的过程中,会自然而然地了解唐代剪纸的实用价值,知道它不只是装饰,还曾是古人传递信息的工具。” 而曲江皮影戏的场景设计,更是让华县皮影非遗“活”了起来。学生团队特意请教华县皮影传承人,学习“胡人皮影”的刻制手法,剧本里赵影生的“皮影班主”身份,不仅还原了唐代曲江“影戏楼”的热闹景象,更通过“西域牛皮做皮影”的剧情,串联起唐代长安“胡商云集”的国际贸易图景。“有次试玩时,一个玩家玩到康巴尔和赵影生的‘牛皮贸易’线,特意问我们‘唐代真的有西域商队来长安卖牛皮吗?’——这时候我们就能顺势讲起丝绸之路的非遗交流史,这种‘玩中学’的效果,比课堂上讲十遍都管用。”小范笑着说。 更动人的是剧情里的“情感羁绊”。苏小瓷为护师父偷配方,藏的是唐三彩匠人的“师徒情”;陈剪秋找官窑主字条洗父冤,守的是剪纸艺人的“家国义”;康巴尔带西域草药帮李三郎儿子治病,显的是丝绸之路的“中外情”——这些情感,最终都指向“守护非遗”的初心。“李三郎失踪前藏起的配方册,不是‘秘密’,而是想留给后人的‘传承’;慧明和尚破戒护苏小瓷,不是‘违规’,而是对‘守护匠心’的执念。”小耿说,“我们想通过这个故事告诉大家,非遗从来不是冰冷的文物,而是一代代人用真心守护的‘文化记忆’。”

小彭学习陶瓷

未来:青春力量的“非遗答卷”——让更多人听见长安的回响

如今,《三彩长安记》已在高校开展试玩,每次体验结束,玩家都会围着学生团队问:“下次还会出其他长安非遗主题的剧本吗?”“能不能教我们捏三彩小陶鸡?”这些反馈,让学生们更加坚信:年轻人不是不喜欢非遗,而是需要更有趣的“打开方式”。 “创作过程中,我们也有过迷茫。比如为了平衡‘推理逻辑’和‘非遗知识’,我们改了数版剧本;为了让道具更逼真,我们凑钱买陶土和釉料,在陶艺工作室烧制唐三彩碎片,手上都沾满了釉色。”小彭看着桌上那些带着手温的道具,眼里满是骄傲,“但每当看到玩家因为剧本对唐三彩产生兴趣,去查唐代官窑的历史,我们就觉得一切都值得——这就是我们作为学生,能为非遗传承做的小事。”

剧本杀试玩

长安的钟声,曾见证唐三彩的辉煌;如今,一群年轻人用剧本杀的形式,让这钟声在新时代重新响起。《三彩长安记》不仅是一部剧本杀,更是一份青春的“非遗答卷”——它证明,当年轻的创意遇上千年的非遗,当校园的初心撞上长安的烟火,就能让沉睡的文化遗产,在故事里焕发新的生命力。而这份“答卷”的背后,是一群学生对非遗最纯粹的热爱:“我们想让更多人知道,唐三彩的赭石釉里,藏着长安的阳光;剪纸的纹路里,刻着古人的智慧;皮影的光影里,映着丝路的繁华——这些,都是我们该守护的‘文化根脉’。” 未来,学生团队还计划将剧本推向社区和中小学,让更多人通过《三彩长安记》,走进那个“三彩流光、非遗璀璨”的盛唐长安,让非遗传承,在青春的接力中,永远鲜活。

剧本杀初创团队

推荐阅读: